Page 231 - 《社会》2025年第3期

P. 231

社会·2025·3

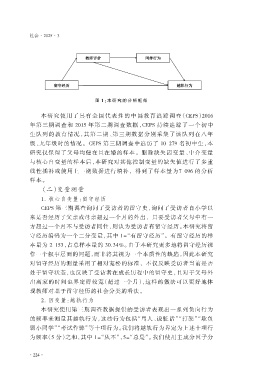

图 1:本 研 究 的 分 析 框 架

本研究使用了具有 全 国 代 表 性 的 中 国教 育 追 踪 调 查(CEPS)2016

年第三期调查和 2015 年第二期调查数据,CEPS 持续追踪了一个初中

生队列的教育情况,其第二期、第三期数据分别采集了该队列在八年

级、九年级时的情况。 CEPS 第三期调查中追访了 10 279 名初中生,本

研究仅保留了父母均健在且在婚的样本。 删除缺失因变量、中介变量

与核心自变量的样本后,本研究对其他控制变量的缺失值进行了多重

线性插补或使用上一期数据进行填补, 得到了样本量为7 096 的分析

样本。

(二)变量测量

1. 核心自变量:留守经历

CEPS 第三期调查询问了受访者的留守史,询问了受访者自小学以

来是否经历了父亲或母亲超过一个月的外出, 只要受访者父母中有一

方超过一个月不与受访者同住,则认为受访者有留守经历。 本研究将留

守经历编码为一个二分变量,其中 1=“有留守经历”。 有留守经历的样

本量为 2 153,占总样本量的 30.34%。 由于本研究更多地将留守经历视

作一个叙事层面的问题,而非将其视为一个本质性的缺陷,因此本研究

对留守经历的测量采用了相对宽松的标准, 不仅反映受访者当前是否

处于留守状态,也反映了受访者在成长历程中的留守史,且对于父母外

出离家的时间也界定得较宽(超过一个月),这样的做法可以更好地体

现教师对基于留守经历的社会分类的看法。

2. 因变量:越轨行为

本研究使用第三期调查数据提供的受访者表现出一系列负向行为

的频率来测量其越轨行为,这些行为包括“骂人、说脏话”“打架”“欺负

弱小同学”“考试作弊”等十项行为。我们将越轨行为界定为上述十项行

为频率(5 分)之和,其中 1=“从不”,5=“总是”。 我们使用主成分因子分

· 224·