Page 26 - 《社会》2021年第1期

P. 26

语言、替身与楷模:《尚书·金縢》的神话学研究

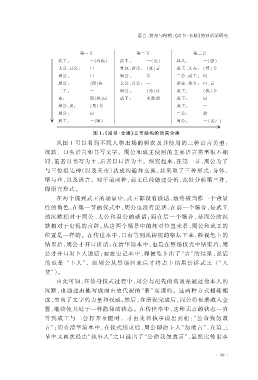

第一节 第二节 第三节

武王: —(有疾) 武王: —(丧) 邦人: —(恐)

太公、召公: 曰 管叔、诸弟: (流)言 成王、大夫: (得)书

周公: 曰 周公: 告 二公、成王: 问

周公: (册)告 太公、召公: — 诸史、执事: 曰、言

三王: — 周公: (为)诗 成王: (执)书

史: 册(祝)曰 成王: 未敢诮 成王: 曰

周公、史: (见)书 成王: —

周公: 曰 二公: 命

武王: —(瘳) 周公: —(丧? )

图 1:《尚书·金縢》三节结构的语言分类

从图 1 可以看到不同人物出场的频次及其使用的三种语言类型:

沉默、 口头语言和书写文字。 周公和成王使用的主要语言类型很不相

同,前者以书写为主,后者以口语为主。 细究起来,在第一节,周公为了

与三位祖先神(以及天帝)达成沟通和交换,共采取了三种形式:身体,

璧与珪,以及语言。 对于前两种,前文已经做过分析,此处分析第三种,

即语言形式。

在两个提到武王的场景中,武王都没有说话,始终被当作一个背景

性的角色。在第一节的仪式中,周公也没有说话。在前一个场合,是武王

的沉默相对于周公、太公和召公的谈话;而在后一个场合,是周公的沉

默相对于史祝的言辞。 从这两个场景中的相对位置来看,周公和武王的

位置是一样的。 在传世本中,只有等到从祷祝的祭坛下来,检视龟卜的

结果后,周公才开口讲话;在清华简本中,也是在整场仪式中结束后,周

公才开口对卜人说话;而在史记本中,即便龟卜出了“吉”的结果,说话

的也是“卜人”, 而周公从祭场回来 后 才 将 占 卜 结果 告 诉 武 王 (“入

贺”)。

由此可知,在替身仪式过程中,周公与祖先的沟通是通过他本人的

沉默,也通过由他写成而由史代祝的“册”实现的。 这两种方式相辅相

成,突出了文字的力量和权威。然后,在册祝完成后,周公将祝册藏入金

匮,继续使其处于一种隐秘的状态。 在传世本中,这种无言的状态一直

等到成王与二公打开金匮时, 才由史和执事说出真相:“公命我勿 敢

言”;而在清华简本中,在仪式结束后,周公即命卜人“勿敢言”,在第三

节中又再次经由“执事人”之口说出了“公命我勿敢言”,显然比传世本

· 19 ·