Page 200 - 《社会》2016年第1期

P. 200

社会· 2016 · 1

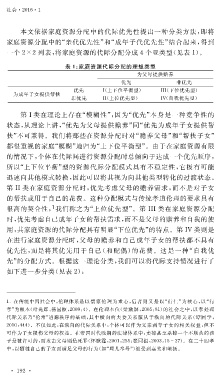

本文依据家庭资源分配中的代际优先性提出一种分类方法,即将

家庭资源分配中的“亲代优先性”和“成年子代优先性”结合起来,得到

一个 2×2 列表,将家庭资源的代际分配分成 4 个亚类型(见表 1 )。

表 1 :家庭资源代际分配的理想类型

为父母提供赡养

优先 非优先

优先 犐 (上下位平衡型) 犐犐犐 (下位优先型)

为成年子女提供帮扶

非优先 犐犐 (上位优先型) 犐犞 (自我优先型)

第 犐 类在理论上存在“模糊性”,因为“优先”本身是一种竞争性的

状态,从理论上讲,“优先为父母提供赡养”同“优先为成年子女提供帮

扶”不可兼得。我们将那些在资源分配时对“赡养父母”和“帮扶子女”

都很重视的家庭“模糊”地归为“上下位平衡型”。由于在家庭资源有限

的情况下,个体在代际间进行资源分配时总倾向于达成一个优先顺序,

所以“上下位平衡”型的资源代际分配模式具有不稳定性,它极有可能

迅速向其他模式转换,因此可以将其视为向其他类型转化的过渡状态。

第 犐犐 类在家庭资源分配时,优先考虑父母的赡养需求,而不是对子女

的帮扶或用于自己的花费。这种分配模式与传统孝道伦理的要求具有

很高的契合性, 1 我们称之为“上位优先型”。第 犐犐犐 类在家庭资源分配

时,优先考虑自己成年子女的帮扶需求,而不是父母的赡养和自我的使

用,其家庭资源的代际分配具有明显“下位优先”的特点。第 犐犞 类则是

在进行家庭资源分配时,父母的赡养和自己成年子女的帮扶都不具有

优先性,而是将其优先用于自己(和配偶)的花费。这是一种“自我优

先”的分配方式。根据这一理论分类,我们可以将代际支持情况进行了

如下进一步分类(见表 2 ):

1. 在传统中国社会中,伦理体系是以儒家伦理为重心,后者则又是以“行仁”为核心,以“行

孝”为根本(叶光辉、杨国枢, 2009 : 4 )。在伦理本位(梁漱溟, 2005 : 81 )的社会之中,以孝处理

代际关系乃“伦常”道德秩序的基础,其中横向的夫妻关系服从于纵向的代际关系(谭同学,

2010 : 444 )。不仅如此,在纵向的代际关系中,个体可以作为父亲剥夺子女的相关权益,但不

可作为子女损伤父母的权益。在帝国时代晚期的法律体系中,卖掉甚至杀掉一个不顺从的孩

子是被许可的,而攻击父母则是死罪(怀默霆, 2001 : 255 ;瞿同祖, 2003 : 15-27 )。在二十四孝

中,以牺牲自己的子女而满足父母的行为(如“埋儿奉母”)被受到嘉奖和颂扬。

· 1 9 2 ·