Page 43 - 《党政研究》2024年第1期

P. 43

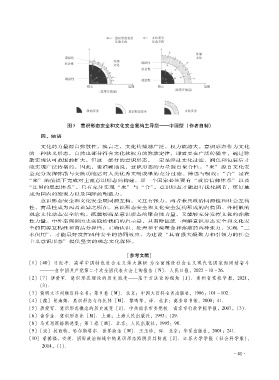

图 5 意识形态安全和文化安全复构主导型———中国型 (作者自制)

四、结语

文化的力量源自弥散性。换言之,文化传播越广泛,权力就越大。意识形态作为文化

的一种狭义形态,自然也部分符合文化软权力的弥散定律,即需要在广泛传播中,通过弥

散实现认可范围的扩大。但这一部分的意识形态,一定是经过文化过滤、润色和包装后才

能实现广泛传播的。因此,更准确地说,意识形态的力量源自聚合性。“聚”源自文化安

全充分发挥弥散与交换功能后对人类优秀文明成果的充分过滤、筛选与吸收;“合”是在

“聚”的前提下完成对主流意识形态的构建,即一个国家必须要有 “政治信仰体系”以及

“连贯的思想体系”。只有充分实现 “聚”与 “合”,意识形态才能进行优化调节,更好地

成为国内的凝聚力以及国际的塑造力。

意识形态安全和文化安全既同源互构,又互有张力。两者兼具政治同源性和社会互构

性,商品性成为两者差异之所在。意识形态安全和文化安全复构形成的内稳固、外耗散的

观念文化动态安全结构,既能够满足意识形态的聚合性力量,又能够充分发挥文化的弥散

性力量。中外案例和历史实践给我们的启示是,只有辩证统一理解意识形态安全和文化安

全的同源互构性和商品分异性,正确认识、处理和平衡聚合和弥散的两种张力,实现 “二

术俱用”,才能最好发挥两种安全的协同效应,为建设 “具有强大凝聚力和引领力的社会

主义意识形态”提供坚实的观念文化保障。

〔参考文献〕

〔 1〕〔 40〕习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗

————在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 〔 N〕 . 人民日报,2022 - 10 - 26.

〔 2〕〔 7〕唐爱军. 意识形态理论的历史流变———基于方法论的视角 〔 J〕 . 贵州省党校学报,2021,

( 3) .

〔 3〕简明大不列颠百科全书:第 9 卷 〔 M〕 . 北京:中国大百科全书出版社,1986:101 - 102.

〔 4〕〔德〕曼海姆. 意识形态与乌托邦 〔 M〕 . 黎鸣等,译. 北京:商务印书馆,2000:41.

〔 5〕唐爱军. 意识形态概念的历史流变 〔 J〕 . 中共南京市委党校 南京市行政学院学报,2007,( 3) .

〔 6〕俞吾金. 意识形态论 〔 M〕 . 上海:上海人民出版社,1993:129.

〔 8〕马克思恩格斯选集:第 1 卷 〔 M〕 . 北京:人民出版社,1995:98.

〔 9〕〔法〕拉西特,哈尔斯塔尔. 世界政治 〔 M〕 . 王玉珍,译. 北京:华夏出版社,2001:241.

〔 10〕董德福,安理. 国际政治视域中的意识形态陷阱及其防范 〔 J〕 . 江苏大学学报 (社会科学版),

2014,( 1) .

1 · ·

4