Page 39 - 《党政研究》2024年第1期

P. 39

是指两种安全的政治性指向都是维护国家非物质化核心———政治安全。政治安全涉及国家

主权、政权、制度和意识形态的稳固,其所包含的政权安全和制度安全,是一切国家安全

中的安全,是不可动摇、退让的国家绝对核心利益。

其次,以社会性为关涉的互构性。互构性来自两种安全在社会性上的相互关涉。一方

面,意识形态为文化发展起到规制作用。意识形态以文化主流的形式呈现给社会公众,以

强大的舆论导向引领文化的发展方向,回答了文化安全维护的是 “谁的文化”、“谁的安

全”以及未来文化的发展导向等问题,是文化安全中的安全核心所在。另一方面,文化参

与意识形态安全的建构。哥本哈根学派发现,比起政治概念的真正内涵,人们更关注其语言

表达是否更能迎合不同社会群体的愿望和期盼,即安全是基于语言建构上的,而没有文化参

与的语言无法触动人心。在意识形态社会控制中,需要以文化为外衣、语言为符号和社会化

为表达。因此,意识形态安全和文化安全的双向构建离不开彼此的积极参与和互为条件。

最后,以商品性为分异的互通性。商品性即交换性,是文化赋予文化安全的特有属

性。政治的稳固性和商品的交换性本身就是一对相互背反的力量:处于核心端的政治安全

需要绝对的稳固才能保障政治的稳定底线,而处于末端的商品性需要保持交换才能具有活

力。这两种力量分异于文化安全的两端,由居中的社会性相隔,形成了对两种张力之间的

缓冲与相通。而社会性又是兼通文化安全和意识形态安全的,意味着以社会性为特征的这

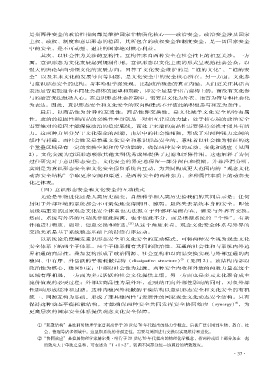

个重叠区域是有一定的交换空间和传导功能的,确保两种安全的互动、变化和适应 (见图

2)。文化交流为意识形态吸收其他文明优秀成果提供了过滤和屏障作用。这也解释了为何

过往研究对于意识形态安全、文化安全的界定总保留一部分留白和模糊,并非泾渭分明,

实则是为意识形态安全和文化安全保留系统内互动,为共同构成更大范围内的 “观念文化

动态安全结构”争取更多空间和渠道,是两种安全的两种张力、多种属性本质上的动态变

化之体现。

(四)意识形态安全和文化安全的互动模式

无论是生物进化还是人类历史演变,自然科学和人类历史给我们的共同启示是:任何

封闭于外部环境的系统都会不可避免地变得陈旧、脆弱,最终失去系统本身的安全。即使

是极端重要的国家观念文化安全体系也无法孤立于外部环境而存在,需要与外界有交换。

然而,系统与外界的互动既非彼此隔离,也非彼此不分,而是根据系统的 “个性”,有条

件地进行物质、能量、信息交换和筛选。 从这个角度来看,观念文化安全体系与外界的

〔 23〕

交换关系是基于系统稳态基础上的持续有序运动。

以系统论角度阐发意识形态安全和文化安全的互动模式,可将两种安全视为观念文化

安全体系下的两个子体系。两个子体系拥有共同的政治性、互通的社会性和与系统内外边

界相通的商品性,叠加复构形成了政治同源、社会互构和以商品交换实现与外部互通的内

稳固、中有序、外活跃的平衡耗散结构 ( dissipative structure) (见图 2)。该结构内部以

①

政治性为核心,稳固恒定;中部以社会性为过渡,两种安全内收和外放的两股力量在这个

区域有序相遇,一方面为多元活跃的社会文化提供土壤,另一方面也是多元文化聚合成主

流价值观的必要过程;外部以商品性为最外环,在吸纳正向外部性影响的同时,对负外部

性影响形成缓冲和过滤。这种内稳固外耗散的平衡结构以意识形态安全和文化安全的有机

统一、同源互构为基础,形成了兼具稳固性与发展性的国家观念文化动态安全结构。只有

保持这种动态平衡耗散结构,才能确保两种安全共同发挥安全协同效应 ( synergy),为

②

更高层次的国家安全体系提供观念文化安全保障。

① “耗散结构”是比利时物理学家普利高津于 20世纪 70年代提出的热力学概念,后被广泛引用到生物、教育、社

会、管理等诸多领域中。这里指系统的非孤立性,需要与周围进行交换以实现维持和进化。

② “协同效应”是德国物理学家赫尔曼·哈肯于 20世纪 70年代提出的物理化学概念,指两种或以上部分加在一起

的效应大于单独之总和,可表述为 “ 1 + 1 > 2”,强调不同部分统一协调后的增效效应。

7 · ·

3