Page 36 - 《党政研究》2024年第1期

P. 36

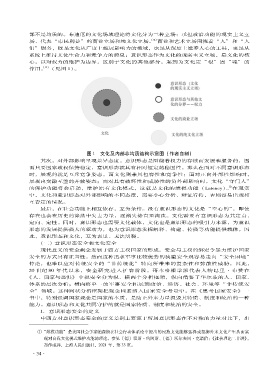

部不是均质的。布迪厄的文化场域理论将文化分为三种立场:承担政治功能的现实主义立

场、代表 “市民利益”的商业立场和纯文化立场。 商业和艺术立场围绕着 “人”和 “人

〔 14〕

们”服务,既是文化从广度上施展影响力的场域,也是从深度上滋养人心的工具,更是从

系统上维持文化生命力和竞争力的源泉;意识形态作为文化的现实主义立场,是文化的核

心,以对权力的维护为边界,区别于文化的其他部分,起到为文化定 “根”固 “魂”的

作用。 (见图 1)。

〔 15〕

图 1 文化及内部非均质结构示意图 (作者自制)

其次,对外部影响呈现差异态度。意识形态是围绕着权力的存续而发展和服务的,因

而只要国家政权保持稳定,意识形态就具有相对恒定的稳固性。那么在面对不同意识形态

时,展现的就是互斥竞争姿态。而文化则兼具包容性和竞争性:面对正向外部性影响时,

展现出交融互鉴的开放姿态;面对具有破坏性和威胁性的负外部影响时,文化 “守门人”

的保护功能将会启动,维护原有文化模式,这就是文化的维模功能 ( Latency)。在现实

①

中,文化和意识形态对外部影响的不同态度,需要小心分析、辩证看待,否则容易出现相

互否定的情况。

最后,在社会功能上相互依存,互为条件。没有意识形态的文化是 “空心的”,即使

存在也会在历史的涤荡中失去力量,逐渐失势直至淘汰。文化需要有意识形态为其定责、

定向、定性。同时,意识形态也需要文化载体,文化也是意识形态的吸引力来源,为意识

形态的发展提供强大的驱动力,也为意识形态发挥解释、构建、传播等功能提供载体。因

此,意识形态和文化,互为表里、无法割裂。

(二)意识形态安全和文化安全

现代意义的安全概念发轫于西方主权国家的形成。安全与主权的绑定令暴力维护国家

安全的方式具有正当性。然而这种追求军事比较优势的狭隘安全观容易走向 “安全困境”

悖论,也难以应对传统安全的 “非传统化”转向所带来的复杂性和弥散性威胁。因此,

20 世纪 80 年代以来,安全研究进入扩容阶段。哥本哈根学派代表人物巴里·布赞在

《人、国家与恐惧》中把安全分为纵、横两个分析框架,纵向借鉴了华尔兹的人、国家、

体系的层次分析;横向将单一的军事安全拓展到政治、经济、社会、环境等 “非传统安

全”领域。这种网状分析框架把观念因素纳入国家安全考量中,在 《思考国家安全》一

书中,特别强调国家观念是国家的本质,是防止外来力量损毁其特质、制度和统治的一种

能力。意识形态和文化共同守护的就是国家特质、制度和统治的安全。

1. 意识形态安全的定义

中西方对意识形态安全的定义差别主要源于所属意识形态在不对称的力量对比下,出

① “维模功能”是美国社会学家帕森斯在社会行动体系论中提出的民族文化能够选择或抵御外来文化产生从而实

现对自我文化模式维护功能的理论。参见 〔德〕汉斯·约阿斯、〔德〕沃尔夫冈·克诺伯:《社会理论二十讲》,

郑作译,上海人民出版社,2021年,第 33页。

4 · ·

3