Page 149 - 《社会》2015年第2期

P. 149

社会· 2015 · 2

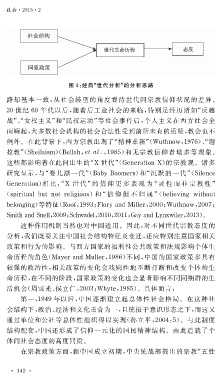

图 1 :经典“世代分析”的分析思路

路却基本一致:从社会转型的角度看待世代间宗教信仰状况的差异。

20 世纪 60 年代以后,随着后工业社会的来临,特别是经历诸如“反越

战”、“女权主义”和“民权运动”等社会事件后,个人主义在西方社会全

面崛起,大多数社会机构的社会合法性受到前所未有的质疑,教会也不

例外。在此背景下,西方宗教出现了“精神革新”( 犠狌狋犺狀狅狑 , 1976 )、“谢

拉教”( 犛犺犲犻犾犪犻狊犿 )( 犅犲犾犾犪犺 , 犲狋犪犾. , 1985 )和无宗教信仰者增多等现象。

这些都影响着在此间出生的“ 犡 世代”( 犌犲狀犲狉犪狋犻狅狀犡 )的宗教观。诸多

研究显示,与“婴儿潮一代”( 犅犪犫 狔犅狅狅犿犲狉狊 )和“沉默的一代”( 犛犻犾犲狀犮犲

犌犲狀犲狉犪狋犻狅狀 )相 比,“ 犡 世 代”的 信 仰 更 多 表 现 为 “灵 性 而 非 宗 教 性”

( 狊 狆 犻狉犻狋狌犪犾犫狌狋狀狅狋狉犲犾犻 犵 犻狅狌狊 )和 “信 仰 但 不 归 属”( 犫犲犾犻犲狏犻狀 犵 狑犻狋犺狅狌狋

犫犲犾狅狀 犵 犻狀 犵 )等特征( 犚狅狅犳 , 1993 ; 犉犾狅狉 狔犪狀犱犕犻犾犾犲狉 , 2000 ; 犠狌狋犺狀狅狑 , 2007 ;

犛犿犻狋犺犪狀犱犛狀犲犾犾 , 2009 ; 犛犮犺狑犪犱犲犾 , 2010 , 2011 ; 犌犪 狔 犪狀犱犔 狔 狀狓狑犻犾犲狉 , 2013 )。

这种作用机制当然也对中国适用。因此,对不同世代宗教态度的

分析,我们既要关注中国社会结构特征及变迁,还应特别注意国家相关

政策和行为的影响。与西方国家的福利性公共政策和法规影响个体生

命历程的角色( 犕犪 狔 犲狉犪狀犱犕狌犾犾犲狉 , 1986 )不同,中国的国家政策多具有

较强的政治性,相关政策的变化会戏剧性地不断打断和改变个体的生

命历程,在不同的阶段,国家政策的变化也会显著影响不同同期群的生

活机会(周雪光、侯立仁, 2003 ; 犠犺 狔 狋犲 , 1985 )。具体而言:

第一, 1949 年以后,中国逐渐建立起总体性社会格局。在这种社

会结构下,政治、经济和文化重合为一,且统摄于意识形态之下,而这又

通过单位和公社等总体性组织得以实现(孙立平, 2004 : 5 )。与此制度

结构配套,中国还形成了信仰一元化的国民精神结构。由此造就了个

体间社会态度的高度同质。

在宗教政策方面,新中国成立初期,中央统战部提出的宗教“五性

· 1 4 2 ·