Page 94 - 《党政研究》2023年第6期

P. 94

提。参与是实现村民自治的途径和标志,决定了村治的类型和属性,虽然不是村民自治的

先决性条件,却是村民自治必不可少的部分。

以纽带的有无与参与的有无不同状态的组合,可以形成不同的村治类型或结果,见表 1。

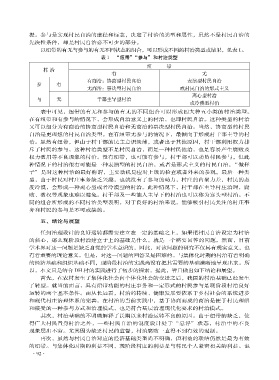

表 1 “纽带”“参与”和村治类型

纽 带

村 治 有 无

参 有 有商治:协商型村民自治 表演型村民自治

无商治:票决型村民自治 或村民自治的形式主义

与 无 干部主导型村治 离心型村治

或冷漠型村治

表中可见,纽带的有无和参与的有无的不同组合可以形成四大种五小类的村治类型。

在有纽带和有参与的情况下,会形成自治意义上的村治,也即村民自治。这种类型的村治

又可以细分为有商治的协商型村民自治和无商治的票决型村民自治。当然,协商型的村民

自治是更理想的村民自治类型。在有纽带无参与的情况下,最倾向于形成村干部主导的村

治。虽然有纽带,但由于村干部的民主意识淡薄,或者出于其他原因,村干部利用权力排

斥了村民的参与,这种村治类型不是村民自治,而是一种村民他治,也是容易产生腐败及

权力滥用等不良现象的村治。没有纽带,也可能有参与,村干部可以动员村民参与,但此

种情况下的村治很有可能是一种表演型的村民自治,或者是形式主义的村民自治,“做样

子”是对这种村治的最好称谓,主要动机是应对上级的检查或者外来的参观。最后一种类

型,由于村民对村庄事务缺乏兴趣,也就没有了参与的动力,村庄的内聚力差,村民的态

度冷漠,会形成一种离心型或者冷漠型的村治。此种情况下,村干部在主导村庄治理,腐

败、滥权等现象也难以避免。村干部及一些能人主导下的村治也可以称为寡头型村治。不

同的组合所形成的不同村治类型表明,对于良好的村治来说,能够吸引村民关注的村庄事

务和村民的参与是不可或缺的。

五、结论与展望

任何治理设计的良好运转都需要建立在一定的基础之上,如果把村民自治设定为村治

的核心,那么现阶段村治建立于上的基础是什么,就是一个需要回答的问题。然而,目前

学术界对这一问题是缺乏自觉的学术意识的,因此,对该问题的研究不仅具有现实意义,也

有着重要的理论意义。但是,对这一问题的回答又是困难的。与集体化时期的村治有着明确

的经济基础和组织基础不同,现阶段村治的实践尚没有把其需要的基础清晰地呈现出来。所

以,本文只是结合 DH村的实践进行了初步的探索,据此,暂且做出如下结论和展望。

首先,在农村发生了集体化社会向个体化社会的变迁之后,我国的村治基础已经发生

了转型。就当前而言,具有纽带功能的村庄事务和一定形式的村民参与是现阶段村治良好

运转的两个基本条件。而从长远看,村治的持续、健康发展要依系于乡村社会的系统进步

和现代村庄治理体系的完善。在村治的当前实践中,基于协商而成的商治是便于村民理解

和接受的一种参与方式和治理模式,也是符合基层治理现代化要求的村治模式。

其次,村治基础的不明确解释了长期以来村治运转不良的原因。由于纽带的缺乏,使

得广大村民置身村治之外,一些村民自治的制度设计处于 “悬浮”状态,村治中的不良

现象层出不穷。尤其因为缺乏村民的监督,村治腐败一直得不到有效的遏制。

再次,虽然与村民自治对应的经济基础类型尚不明确,但利益的联结仍然是最为有效

的纽带。与集体化时期的利益不同,现阶段村庄的利益是与村民个人紧密相关的利益。也

2 · ·

9