Page 117 - 《党政研究》2023年第4期

P. 117

定其行为的主要因素,同时也是主导其公共性生产的关键要素。而这些属性特征既有各自

的特性、生成逻辑、运行机制,同时也有一定的关联性:官民二重性使得社会组织不具有

完全的独立性,从而采取各种策略行动发挥自主性;未充分的独立性、不完全的自主性,

亦使得社会组织的合法性处于不完整境地;完整的合法性获取难度大、只具有有限的合法

性,又进一步加重了社会组织对政治权力等其他社会主体的依赖,不易拥有自身的独立性

和自主性。

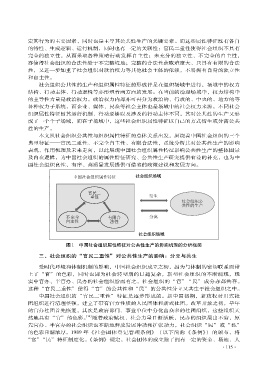

社会组织公共性的生产和组织属性特征的形成皆是在组织场域中进行,场域中的权力

结构、行动主体、行动逻辑等亦形塑着两方面的发展。在当前的治理场域中,权力结构中

的主导性力量是政治权力,政治权力内部亦可再分为政治的、行政的、中央的、地方的等

各种权力子系统,而企业、媒体、民众等社会主体也是场域中的社会权力来源。不同社会

组织属性特征因其运行机制、行动逻辑以及涉及的行动主体不同,其对公共性的生产又形

成了一个个子场域,而在子场域中,这些社会组织属性特征以自己的方式衍生或分离公共

性的生产。

本文从社会组织公共性与组织属性特征的总体关系出发,围绕着中国社会组织的三个

典型特征———官民二重性、不完全自主性、有限合法性,系统分析其对公共性生产的影响

表现、作用机理及未来走向,以此展现中国社会组织属性特征影响公共性生产的整体图景

及内在逻辑,为中国社会组织的属性特征研究、公共性生产研究提供有益的补充,也为中

国社会组织良性、有序、高质量发展提供可借鉴的政策建议和发展方向。

图 1 中国社会组织属性特征对公共性生产的影响机理的分析框架

三、社会组织的 “官民二重性”对公共性生产的影响:分立与共生

受时代环境和体制机制的影响,中国社会组织成立之初,因为与体制的密切联系而带

上了 “官”的色彩,同时也因为社会转型期的日趋复杂,新型社会组织的不断涌现,现

实中官办、半官办、民办的社会组织皆而有之,社会组织的 “官” “民”成分亦都共存。

这种 “官民二重性”使得 “官”的公共性和 “民”的公共性分立又共生于社会组织之中。

中国社会组织的 “官民二重性”特征是逐步形成的。新中国初期,新政权对旧式社

团组织进行清理整顿,建立了带有官方性质的人民团体和新式社团。改革开放之初,早年

的官办社团首先恢复,其次是政府部门、事业单位中分化出众多的社团组织,这些组织天

然地具有 “官”的色彩。 随着政府赋权、社会力量日渐活跃,民办的组织层出不穷,原

〔 14〕

先官办、半官办的社会组织也不断地释放发展冲动和扩张动力,社会组织 “民”或 “私”

的色彩日渐浓厚。1989 年 《社会团体登记管理条例》 (以下简称 《条例》)的颁布,将

“官”“民”特征制度化。《条例》规定,社会团体的成立除了拥有一定的资金、场地、人

1 · ·

1 5