Page 39 - 《党政研究》2021年第4期

P. 39

编码 NBZR20160621)

四、原因诠释

综观 G 省农村危房改造实施的不同环节,不难看出,目标责任制作为一种组织环境

或外部压力,某种程度已成为驱动政策进程的主要动因。而这一过程中,作为政策设计、

执行和监督主体的 “善政”初心或公共服务动机却被高度隐藏,只有在非正式场合的

“笑谈”中才略为表露。显然,他们是怀有一颗 “尽可能为群众造福”的心,否则不会在

第二轮政策初次摸查的时候挨村挨户走访登记、统计出 150 万户的总数,也不会在指标空

缺时为避免资金闲置、给予名单内的 “次穷”农户优先享受。当然,也有学者认为这种

“故意报大数”和 “资助次穷者”属于为满足个人私利和占政策便宜的策略性行为,这可

以从乡村治理的礼俗环境角度加以否定。政策调研发现,作为公共政策最基层执行者的村

干部时刻处在熟人社会中,若其发生明显 “偏亲”等不公正行为,很可能遭遇家族性道

德谴责,并在后续政策推行中 (依靠关系网络等非正式手段、需要村民配合时)遭到广

泛抵抗,特别在信息传播日益迅速、群众政策意识觉醒的现实条件下更是如此。所以基层

镇村干部在执行政策的相关工作中大多表现出一种实事求是、尽心服务的朴素动机。“只

是因为现行的压力型体制导致政策目标分解到基层政府无法完成的地步”,才出现诸如目

标替代、执行异化和监督软化等非预期后果。 反过来,也正是由于目标考核 (监督问

〔 27〕

责)的强有力约束,相关主体只会在确定合规的框架下选择 “理性”行为。换言之,即

政策实施的异化不会太离谱,从而让政策有效 (政绩显著)成为一种可视的状态,政策

走样则为一种隐藏 (需深入剖析才得发现)的结果。

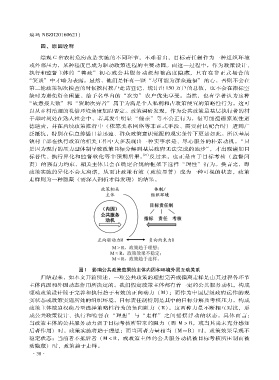

图 1 影响公共政策效果的主体内因和环境外因互动关系

归结起来,如本文开篇所述,一项公共政策的理想完善或偏离走样是由其过程各环节

主体内因和外因动态作用所决定的。我们假定政策主体都有着一定的公共服务动机,构成

驱动政策设计臻于完善和执行趋于有效的正向动力 ( M);而作为中国层级政府运作的现

实状态或政策实施所处的组织环境,目标责任制特别是其中的目标分解及考核压力,构成

政策主体被迫权衡乃至选择策略性行为的负向阻力 ( R)。这两种力量不断相互对抗,形

成公共政策设计、执行和监督在 “理想”与 “走样”之间摇摆浮动的状态。具体而言:

当政策主体的公共服务动力强于目标考核所带来的阻力 (即 M > R,或当其尚未充分感知

后者作用)时,政策实施将趋于理想;而当两者力量相当 ( M≈R)时,政策效果呈现不

稳定状态;当前者不抵后者 ( M < R,或政策主体的公共服务动机被目标考核所压制而被

动隐藏)时,政策趋于走样。

8 · ·

3