Page 195 - 201903

P. 195

社会· 2019 · 3

个体的平均满意度对比,才能了解所谓 “比较满意”背后的实质意义。

基于主观变量的这四个特征,一些学者会认为,如果自变量和因变

量都是主观变量,它们之间的关联有可能因为混淆偏误( 犮狅狀犳狅狌狀犱犻狀 犵

犫犻犪狊 )而呈现虚假状态( 犇犪犾犾犻狀 犵 犲狉 , 2010 ; 犑犪狀犿犪犪狋 , 2013 )。这里的混淆偏

误不是传统意义上因为遗漏了某些外在变量(例如,在分析大学教育的

经济回报时,没有考虑户籍变量)而造成的选择性误差,而是因为自变

量和因变量具有共同的潜在心理特质基础(胡安宁, 2012 )。换句话说,

自变量和因变量都是主观“自报”的。那么,一个合理的怀疑是,该个体

的某些独特心理特质有可能同时决定了两个主观变量的取值大小,从

而带来混淆偏误。从某种意义上讲,这种怀疑也比较符合我们的常识

经验。例如,某些人性格多疑(心理特质),更容易倾向于不信任他人

(自变量),同时,由于这种多疑的性格,该个体也不太容易满足现有的

生活状态,从而具有较低的生活满意度(因变量)。此时,将很多个体聚

合在一起,我们会发现,对他人的信任与生活满意度之间会呈现某种正

向的关联(即变动方向一致)。但是,这种正向关联缺乏实质性基础,它

们之所以“显得”有关联,是因为它们共同被个体的多疑性格这一心理

特质所决定。故而信任度和幸福感之间的关联有可能是虚假的。这种

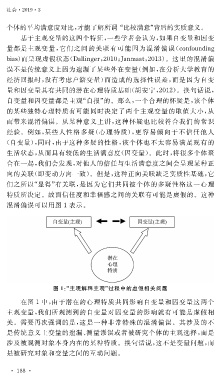

混淆偏误可以用图 1 表示。

图 1 :“主观解释主观”过程中的虚假相关问题

在图 1 中,由于潜在的心理特质共同影响自变量和因变量这两个

主观变量,我们所观测到的自变量对因变量的影响就有可能是虚假相

关。需要再次强调的是,这是一种非常特殊的混淆偏误。其涉及的不

是传统意义上变量的遗漏、测量谬误或者被研究个体的主观选择,而是

涉及被观测对象本身内在的某种特质。换句话说,这不是变量问题,而

是被研究对象和变量之间的互动问题。

· 1 8 8 ·