Page 41 - 《党政研究》2025年第2期

P. 41

充满人情的乡村治理事务转换成冷冰的数据,无法准确反映复杂的乡村治理现实,表面上

看起来简化和规范了事物的处理,但实际上并不能有效应对现实中出现的问题。因此,在

乡村数字赋能的过程中,如果不限定数字赋能的边界,那么它很可能会走向其反面,最终

会阻碍农民主体性的提升。

(三)趋利避害:实现数字技术与农民主体性良性互动

数字技术能否实现对乡村社会治理主体的赋能,在很大程度上取决于数字技术与乡村

社会的契合情况。乡村社会提供了数字技术的应用场景,而数字技术对乡村社会的适应性

如何,将直接影响到数字技术对农民赋能的效果。如果数字技术与乡村治理场域不匹配,

就可能导致 “乡村数字赋能”陷入困境。要充分发挥数字技术对农民主体性提升的显著

优势,需要对乡村社会各个领域和环节进行全方位、整体性的数字化建设,提高农民日常

生产生活与数字技术之间的契合性。另外,还要清醒地认识到新时代乡村社会的复杂性、

变动性等现实特征。数字技术对乡村社会的嵌入需要符合乡村实际情况,避免 “技术中心

主义”对农村村民自治的替代和消解。

对农民进行赋能,更重要的是提升农民的数字技术应用能力。这需要增强农民的数字

素质,指导农民的生产生活和农村的治理方式有序地进行数字化转型。要对农民进行数字

技术教育和数字产品实操培训,逐渐提高农民的数字素养。此外,通过提高数字产品和工

具的易操作性,增强农民的使用意愿。从社会实践来看,数字技术不仅对乡村社会治理、

经济发展以及农民生产生活产生深刻影响,而且也持续形塑着农民的主体性。概述之,数

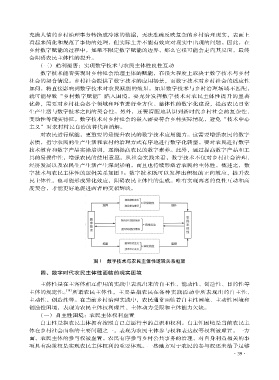

字技术与农民主体性的逻辑关系如图 1:数字技术既可以发挥出积极的正向效应,提升农

民主体性,也可能形成异化效应,阻碍农民主体性的生成。唯有实现两者的良性互动和高

度契合,才能更好地促进两者的交相辉映。

图 1 数字技术与农民主体性逻辑关系框架

四、数字时代农民主体性面临的现实困境

主体性是在主客体相互作用的实践中表现出来的自主性、能动性、创造性、目的性等

主体的规定性。 所谓农民主体性,主要是指农民在各种实践活动中所表现出的自主性、

〔 18〕

主动性、创造性等。在当前乡村治理实践中,农民通常面临着自主性困境、主动性困境和

创造性困境,表现为农民主体权利虚置、主体动力受限和主体能力欠缺。

(一)自主性困境:农民主体权利虚置

自主性是指农民主体拥有按照自己意愿行事的意识和权利。自主性困境是当前农民主

体在乡村社会面临的主要问题之一,表现为农民主体参与权和表达权等权利被虚置。一方

面,农民主体的参与权被虚置。农民有序参与乡村公共事务的治理,对自身利益相关的事

项具有决策权是实现农民主体权利的重要体现。一些地方对于农民的参与权还未给予足够

9 · ·

3