Page 70 - 《党政研究》2022年第2期

P. 70

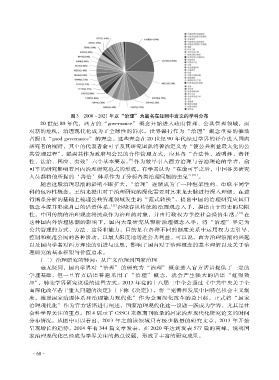

图 3 2000 - 2021 年以 “治理”为篇名在知网中发文的学科分布

20 世纪 80 年代,西方的 “ governance”概念开始进入政府管理、公共管理领域,面

对新的危机,治理现代化成为了全球性的诉求。世界银行作为 “治理”概念重要的推动

者提出 “ good governance”的理念。这些理念在 20 世纪 90 年代经过学界的译介进入国内

研究者的视野,其中的代表者俞可平及其研究团队将善治定义为 “使公共利益最大化的公

共管理过程”,强调其作为政府与公民的合作管理方式,应具备 “合法性、透明性、责任

性、法治、回应、有效”六个基本要素。 作为较早引入西方治理与善治理论的学者,俞

〔 9〕

可平的研究影响着国内治理研究范式的形成。有学者认为 “在俞可平之后,中国各类研究

人员都将他所提的 ‘善治’体系作为了分析各类治理问题的圭臬” 。

〔 10〕

随着这股治理思潮的影响不断扩大,“治理”逐渐成为了一种框架性的、串联不同学

科的包容性概念。王绍光提出对于治理研究的深化需要对其来龙去脉进行深入理解,在进

行谱系分析的基础上梳理公共管理领域发生的 “范式转换”,提出中国的治理研究应回归

概念本源并形成自己的话语体系。 孙晓春从传统的治理观念入手,提出由于历史的局限

〔 11〕

性,中国传统的治理观念将民众作为治理的对象,并由行政权力掌控社会经济生活。 在

〔 12〕

这种国内外治理思潮的影响下,国内大量研究从辨析治理概念入手,将 “治理”界定为

公共管理的方式、方法、途径和能力,目的是在各种不同的制度关系中运用权力去引导、

控制和规范公民的各种活动,以最大限度地增进公共利益。可以说,西方治理浪潮的兴起

以及国内学者对西方理论的引进与反思,影响了国内对于治理概念的基本理解以及关于治

理研究的基本框架与价值追求。

(二)治理研究的转向:从广义治理到国家治理

毫无疑问,国内学界对 “治理”的研究为 “治理”概念进入官方话语提供了一定的

学理基础,但一旦官方话语普遍采用了 “治理”概念,就会产生强大的话语 “虹吸效

应”,转变学界研究议程的设置方式。2013 年党的十八届三中全会通过 《中共中央关于全

面深化改革若干重大问题的决定》(下称 《决定》),将 “完善和发展中国特色社会主义制

度,推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标,正式将 “国家

治理现代化”作为官方话语进行阐述,国家治理现代化这一议题一跃成为学界,尤其是社

会科学界关注的重点。图 4 展示了 CSSCI 来源期刊收录的国家治理现代化研究论文的时间

分布情况。从图中可以看出,2013 年之前该领域只有极少数量的研究文章,2013 年开始

呈现增长的趋势,2014 年有 344 篇文章发表,在 2020 年达到发表 577 篇的高峰,说明国

家治理现代化已经成为学界关注的热点议题,形成了丰富的研究成果。

8 · ·

6