Page 63 - 《党政研究》2021年第3期

P. 63

验研究法作为一种研究方法本身的问题,也或许是这种在西方发展起来的研究方法,在中

国的政治学学术环境中 “水土不服”。

基于以上现状,本文将着重探讨政治学实验的局限何在,为什么在国内鲜少有人能够

实际开展政治学实验,以及是否有可能适当调整政治学实验的概念设计,使之能够匹配当

前中国政治学发展的实际需求等问题。从这些问题出发,本研究首先分析了国内政治学实

验的局限和实施的难度;之后从方法论的角度,梳理了经典政治学实验的设计逻辑;在此

基础上,进一步结合国内的实际情况,探讨性地提出了一种创新的准实验研究概念设计。

二、政治学实验的局限

1. 实验的基础数据生成:“主动干预”和 “随机分配”两大要素

实验研究 ( experimental research)与其他非实验究 ( non - experimental research)最大

的区别在于基础数据的生成方式 ( data - generating process,简称 DGP)。在非实验的研究

方法中,研究者不需要控制基础数据的生成。这种自然生成的数据被称之为观测数据

( observational data)。而实验研究要求研究者系统地干预数据生成过程。在人为干预下生

成的数据,被称之为实验数据 ( experimental data) 。

〔 5〕

目前政治学范畴中的实验研究,通常被分为三种类型:实验室实验 ( laboratory experi

ment)、田野实验 ( field experiment)、调研实验 ( survey experiment)。 其中田野实验也被

〔 6〕

译作现场实验。

第一种类型,“实验室实验”最能充分体现实验研究的 “主动干预”要素。在实验室

中,能够制造或模拟大部分现实中不容易观测到的现象,进而能够将待验证的假设,通过

主动干预的方式进行 “人工合成”,并加以验证;或者人为地隔离屏蔽干扰变量。因此,

优秀的实验室实验通常能够充分保证研究结论的内部有效性 (internal validity)。

第二种类型,“田野实验”则与实验室实验相反,田野实验在真实世界中进行,通常

不额外设置边界条件和限制。但是实验过程的受控程度显著降低。实验者对受试对象的干

预的手段、方向,都明显受到了限制。此外,由于真实世界的复杂性,缺乏实验室实验的

人为限制和隔离,干扰变量和共线性问题显著增加,从而导致因果关系的明确性降低,结

论的内部有效性被削弱。

第三种类型,“调研实验”,即充分强化了 “随机分配”这一要素。首先通过低成本

的问卷,建立足够规模的受试者群体。之后,通过调整问卷的措辞一类的方式,间接干预

和控制受试者的行为。显然,这种干预的力度比实验室实验和田野实验更弱。如果说,田

野实验是干预的手段和方向受限,那么调研实验则是对受试者干预的 “力度”不足。

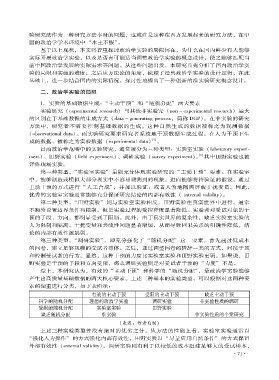

综上,本研究认为,有效的 “主动干预”和科学的 “随机分配”,是政治学实验能够

产生出高质量基础数据的两大核心要素。上述三种基本的实验类型,可以根据对这两种要

素的偏重进行分类,如下表所示:

有效的主动干预 受限的主动干预 缺乏主动干预

科学的随机分配 理想的政治学实验 调研实验 非实验性质的调研

受限的随机分配 实验室实验 田野实验

缺乏随机分配 准实验 非实验性质的个案研究

(来源:作者自制)

上述三种实验类型并没有绝对的优劣之分。从方法的性能上看,实验室实验通常以

“强化人为操作”的方式强化内部有效性,田野实验以 “尽量应用自然条件”的方式保留

外部有效性 ( external validity)。调研实验则有利于以较低的成本组建足够大的受试样本,

1 · ·

7