Page 98 - 党政研究2019年第6期

P. 98

服务外包、政府购买等都是典型的通过市场机制弥补科层低效的手段。通过引入市场主体

来提供公共服务,同时将科层内部的纵向委托代理关系转变为市场化的横向委托代理关

系,并通过契约的方式实现了政府与市场之间的优势互补,而在操作层面则表现为正式官

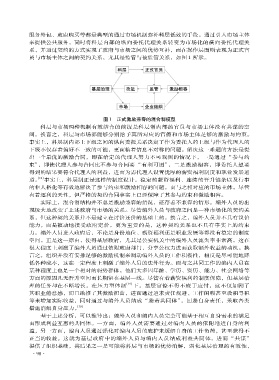

员与市场主体之间的契约关系,尤其是监管与被监管关系,如图 1 所示。

图 1 正式激励兼容的混合制模型

科层与市场两种机制有效结合的前提是科层制内部的官员与市场主体没有共谋的空

间。换言之,科层与市场都能够分别给予其所对应的官僚和市场主体足够的激励与约束。

事实上,科层制内部上下级之间的纵向委托关系决定了作为委托人的上级与作为代理人的

下级不仅存着偏好不一致的可能,更面临着信息不对称的问题。解决这一难题的方法是提

出一个最优的激励合同,即在给定的代理人努力不可观测的情况下,一是通过 “参与约

束”,即使代理人参与合同比不参与合同要 “有利可图”,二是激励相容,即委托人想要

得到的结果要符合代理人的利益,进而为需代理人设置优厚的薪资福利制度和职业发展通

道。 事实上,科层制正是这样的制度设计,稳定的薪资福利、连续的晋升链条以及行事

〔 18〕

的非人格化等有效地解决了参与约束和激励相容的问题。而与之相对应的市场主体,尽管

有着逐利的天性,但严格的契约合同事实上已经保障了其参与约束和激励相容。

实际上,混合制结构并不总是激励兼容的情况,还存着不兼容的情形。编外人员的出

现极大地改变了上述政府与市场的关系。尽管编外人员与政府之间是一种市场化的契约关

系,但这种契约关系并不是建立在讨价还价的基础上的。换言之,编外人员并不具有议价

能力,而是被动地接受政府定价。更为重要的是,这种契约关系也不具有事实上的约束

力。编外人员进入政府后,不论是身份地位、薪资福利还是职业发展等都没有稳定的制度

空间。正是这一原由,使得基层政府,尤其是公安机关中的编外人员流失率非常高。这在

很大程度上刺激了编外人员通过依附政府部门、分享公权力进而获取额外收益的动机。换

言之,组织并没有安排足够的激励机制来调动编外人员的工作积极性,相反是尽可能地降

低各种成本,这在一定程度上刺激了编外人员的法外行为。而与之共同工作的编内人员在

某种程度上也是一个相对的弱势群体。他们大多因年龄、学历、资历、能力、社会网络等

方面的原因几无晋升空间而长期留在基层一线。尽管有着薪资福利的制度保障,但基层治

理的任务却在不断增长,在压力型体制 下,基层官僚不得不疲于应付,这不仅加剧了

〔 19〕

其职业倦怠感,而且助推了其激励扭曲,进而通过追求责任规避、工作闲暇甚至设租寻租

等来增加实际收益,同时通过与编外人员结成 “避责共同体”,回避自身责任,采取各类

措施消解自身压力。

〔 20〕

基于上述分析,可以推导出:编外人员和编内人员完全可能基于相互自身需求的满足

而形成利益互惠的共同体。一方面,编外人员需要通过对编内人员的依附增进自身的利

益,另一方面,编内人员通过强化对编内人员的庇护来缓解自身的工作负荷,甚至获得不

正当的收益。这就为基层政府中的编外人员与编内人员结成利益共同体,进而 “共谋”

提供了组织基础,其后果之一是可能将科层与市场的优势消解,弱化基层治理的有效性,

8 · ·

9