Page 209 - 201903

P. 209

社会· 2019 · 3

对社会整体状况的认知影响个体生活状态,但从另一方面来讲,个体的

生活也是整体社会的一部分,如果我们假设人们对于社会整体状况的

判断主要基于对自己生活状况的判断,那么因果关系的方向就会变成

从个体生活满意度到对社会整体的满意度。此时,因果关系的方向变

得难以确定。

从本质上讲,“主观解释主观”分析的因果方向问题难以解决,很大

程度上是因为研究者难以确定人们主观变量具体形成的时间点。这与

诸如教育水平这样的客观变量是不同的,毕竟一个人何时上大学和何

时毕业是一个很清楚的事实问题,非常明确。对于社会学研究者而言,

通常会将个体主观观念的形成归因于社会化的过程,但恰恰是因为社

会化本身是一个过程,我们很难获知个体的主观观念何时“从无到有”。

对于这个问题,理论上的论辩亦难以解决。尽管目前生命历程理论基

本上达成共识,认为人们会在青年时期逐渐形成稳定的价值观念,但这

一共识对于“主观解释主观”的分析进路帮助有限。因为我们关注的自

变量和因变量都有可能是在青年时期形成的。因此,除非有更为精细

的对时间点进行识别的理论,否则,我们就难以通过说理的方式来确定

因果方向。

从数据测量和数据分析的角度来看,目前学界普遍使用的一个可

能确定因果关系方向的方法是“拟合滞后模型”( 犾犪 犵犵 犲犱犿狅犱犲犾 ),或者说

“动态模型”( 犱 狔 狀犪犿犻犮犿狅犱犲犾 )。所谓滞后,是指将因变量的时序前置测

量也作为控制变量放进模型,从而看自变量如何影响因变量的阶段性

取值变化( 犓犲狀狀犲 狔 1975 ),如下所示:

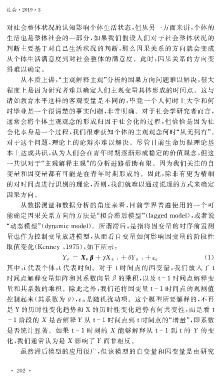

,

( 1 )

犢 犻狋 = 犡 犻狋β+γ 犡 犻狋 - 1 + θ 犢 犻狋 - 1 + ε 犻狋

其中, 犻 代表个体, 狋 代表时间。对于 狋 时间点的因变量,我们放入了 狋

时间点解释变量矩阵和其系数向量 β 的乘积,以及 狋-1 时间点解释变

量和其系数的乘积。除此之外,我们还将因变量 狋-1 时间点的观测值

是随机扰动项。这个模型所要解释的,不再

控制起来(其系数为 θ ), ε 犻狋

是 犢 的历时性变化趋势和 犡 的历时性变化趋势有何共变性,而是看 狋

-1 阶段的 犡 是否解释犢 从 狋-1 时间点到 狋 时间点的“增量”,即系数

是否统计显著。如果 狋-1 时刻的 犡 能够解释从 狋-1 到 狋 的 犢 的变

化,我们通常认为是 犡 影响了犢 而非相反。

虽然滞后模型的应用很广,但该模型的自变量和因变量是由研究

· 2 0 2 ·