Page 127 - 党政研究2019年第6期

P. 127

(五)增加国际关系领域视角,要特别重视推动国际体系变革

人们常常把 “中等收入陷阱”看作是一国能力问题,但其实有深刻的国际关系体系

问题。发达国家在很大程度上都属西方国家,这些国家在国内实现了美好生活,却拉大了

全球的两极分化,这与资本主义全球化有关。著名社会学家伊曼纽尔·沃勒斯坦指出,过

去的全球化形成了以资本主义为核心的世界经济体系,“中心 -边缘秩序”是这一体系的

最主要特征。“中心”即西方国家拥有生产和交换的双重优势,对 “半边缘”和 “边缘”

进行经济剥削,后者从而 “被合理化”地、结构性地处在中等收入、中低收入国家行列。

十八大以来,“一带一路”、人类命运共同体、新型国际关系、亚洲文明对话大会等

理念性或制度性安排,充分展现了中国推动国际体系变革的意愿与能力。中国共产党不仅

要为人民谋幸福、为民族谋复兴,也要为世界谋大同。例如,“一带一路”建设有一个明

显特征,大多数重点项目建在边缘或半边缘国家、“内锁国”,这些国家一直被锁在大陆

腹地,无法连通海洋,无法享受全球化所带来的福利。中老铁路、亚吉铁路、中欧班列等

使这些 “内锁国”可以联通海洋,变成 “陆联国”,实现了陆海统筹,由此共享全球化的

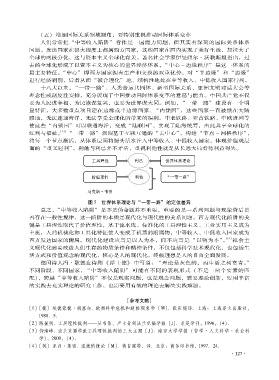

红利与福祉。 “一带一路”强调基于互联互通的 “去中心”,构建 “节点 -网格秩序”,

〔 13〕

将每一个节点激活,从体系层面将源头活水注入中等收入、中低收入国家,体现价值观层

面的 “重义轻利”,利他与利已并不矛盾,重视利他性就是从长远大局看待利益得失。

图 5 世界体系理论与 “一带一路”的定位差异

总之,“中等收入陷阱”是不是伪命题并不重要,重要的是一系列问题与现象背后是

否存在一般性规律,这一陷阱的本质是现代化与现代性的关系问题。西方现代化陷阱的关

键是工具理性取代了价值理性,基于流水线、标准化的工具理性主义、工业实用主义成为

主流,人的机械化和工具化特征使人变成了机器的附属物,中等收入、中低收入国家成为

西方发达国家的附属。现代化建设应当是以人为本,而不应当是 “以物为本”。 社会主

〔 14〕

义现代化需要改造人们生存的物质条件和精神条件,不仅包括科学技术现代化,也包括生

活方式和价值观念的现代化,核心是人的现代化,终极理想是人的自由全面发展。

德国诗人冯·歌德在诗剧 《浮士德》中写道: “理论是灰色的,而生活之树常青。”

不同阶段、不同国家, “中等收入陷阱”可能有不同的表现形式 (不是一两个要素的匹

配),跨越 “中等收入陷阱”不仅是现实问题,也是观念问题,需要理论创新,要用丰富

的实践去充实理论的研究工作,也需要用有效的理论去解决实践难题。

〔参考文献〕

〔 1〕〔德〕埃德蒙德·胡塞尔. 欧洲科学危机和超验现象学 〔 M〕 . 张庆熊译. 上海:上海译文出版社,

1988. 5.

〔 2〕陈振明. 工具理性批判———从韦伯、卢卡奇到法兰克福学派 〔 J〕 . 求是学刊,1996,( 4) .

〔 3〕仰海峰. 法兰克福学派工具理性批判的三大主题 〔 J〕 . 南京大学学报 (哲学·人文科学·社会科

学),2009,( 4) .

〔 4〕〔英〕亚当·斯密. 道德情操论 〔 M〕 . 蒋自强等,译. 北京:商务印书馆, 1997. 24.

2 · ·

1 7